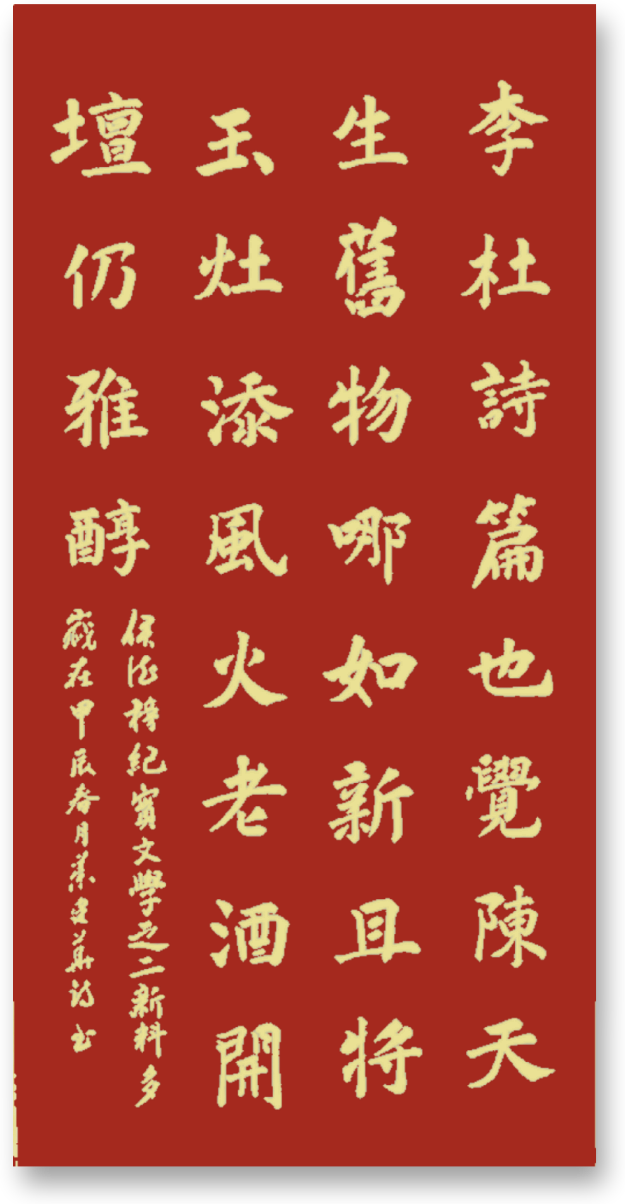

且将玉灶添风火 老酒开坛仍雅醇

--侯德榜纪实文学特征之二:新料多

2024年4月26日

叶建华

李杜诗篇也觉陈,天生旧物哪如新。

且将玉灶添风火,老酒开坛仍雅醇。

有句歇后语是:吃别人嚼过的馍,没味道。

吃馍是这样,写文章也是如此。

当下有一个热词叫新质生产力,新质生产力的核心是创新。不仅发展经济、提升科技要创新,而且复兴文化,文学创作同样要创新,失去新意就会失去读者。

有关侯德榜公诸于世的图书、史料数量众多,但细加研读后发现普遍存在如下问题:

一是大多年代久远,不能适应新时代、新思想、新精神、新解读的定位。

二是相互参阅,内容雷同的较多,新料较少。

三是由于作者身份所限,所写内容侧重本单位、本部门的较多,全经纬介绍的较少。

四是化工专家型作者较多,普遍存在科普性有余,可读性不足。

经过深入分析研究之后,我所采写的这本侯德榜纪实文学要以新的面貌展示给广大读者。尽力在新解读、新故事、系统性、可读性上下功夫,在追求真实性的同时,努力增加新史料、打开新视野、讲好新故事、展现新意境。

时序的车轮走过了夏秋冬春,我的书桌旁堆起半人高的图书、杂志资料,电脑文件夹收集了20多G的文字、照片、视频资料。我背起行囊打出租、坐高铁、乘飞机将足迹烙印在了北京、天津、南京、四川、大连、上海、福州的山水间、遗址上、展馆中、厂房里。在侯德榜后人和众多朋友的鼎力支持下,我深入到管理极为严格、恒温保存的天津市档案馆人才珍藏室、调出了大化集团档案馆纸张泛黄的74年前的档案卷宗,得到了侯德榜10多次到大化指导侯氏碱法工作的原始记录,深入采访了侯德榜孙辈侯盛锽、侯盛铮、侯盛欣、方瑛、孙开芳及化工史学专家、《纯碱制造》杂志原主编陈歆文先生。更让我喜出望外的是侯德榜的曾孙女侯世瑞给我发来大量的美国档案馆、麻省理工大学、哥伦比亚大学网站有关侯德榜在美期间的报道和照片。让我获取了许多新史料,新图片,让这本书增加了新的看头。

【1920年,侯德榜(左一)与房东(前排中)、欧元怀(后排左三)查良钊(左二)、蒋廷黻(左四)在纽约留学哥伦比亚大学期间合影。

令我十分感动的是,一路走来,得到许多领导和文友的鼎力相助。天津永利的吕健、王晓亮,南京永利的叶迎春,四川永利的郭洪明、黄春生为我提供了企业展厅的脚本,让我收集了不少新颖的史料。中国化学会的邓春梅、方智、岳鹤,中国化工学会的崔胜利、王燕,中国化工博物馆的王延生、尚杜元、王新、王海珠,北京化工大学的陈思、常晓惠、翟丰安,天津永利的刘辉、张德燕,大连的郜长水、汪德春、徐志明,上海的农泽民、马坤、何建芳,福州的侯琳熙、林惠生、叶红、潘慧琳等为我讲述了不少新故事,增添了许多新亮点。

【侯德榜(后排右三)与麻省理工学院同学合影

根据中国编辑学会有关“可适当地与当前中国科技发展的现状和挑战结合起来,以更好地反映科学家的精神信仰和社会价值”的文件精神,我不仅浓墨重彩书写了“侯氏碱法”当年在世界的地位和影响,而且通过采访中国纯碱协会窦进良等领导,了解中国纯碱今天在世界的地位和影响。深入解读中国纯碱为何能够永立潮头的原因所在。让后人景仰侯德榜功在当代,利在千秋的伟大功勋,激励中华儿女的自豪与自信。

本书的篇、章、节标题追求规整,即篇的标题均为四加六短长句十个字,章、节标题均为七字句,增大了谴词造句的难度,通观所见已面市的侯德榜图书当为罕见,期待为读者朋友带来一些新的阅读体验。

让我们继续开启追星侯德榜的旅程,敬请关注侯德榜纪实文学特征之三:可读性。

【作者为:中国作家协会会员、中国诗词学会会员、中国书法家学会会员、中国东方文化研究会榜书文化专业委员会顾问、中华炎黄文化研究会理事、中国企业改革与发展研究会理事、现代书画网总编辑、原信息早报社党委书记、总编辑】

责任编辑:万晓筠

评论