【作家叶建华专栏 · 散文随笔】(9)|好酒不怕巷子深

原创 叶建华 中国纪实文学研究会 2025年08月27日 07:55 北京

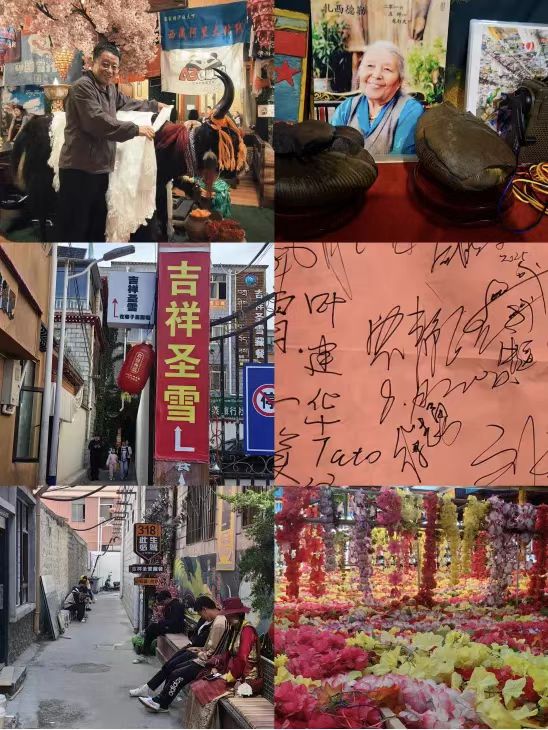

卓玛阿姨欢迎客人

好酒不怕巷子深

——圆梦之旅纪实随笔之九

(2025年8月26日)

○ 叶建华

日光之城的午后,阳光慷慨倾洒,布达拉宫的鎏金顶闪耀着熠熠华光。我们刚从千级台阶的攀登中缓过神来。团中有七十二岁的老者、十岁的孩童,还有身体略有不适的同伴,在众人的鼓励与搀扶下,皆成功登顶,此刻正共享着这份自豪。

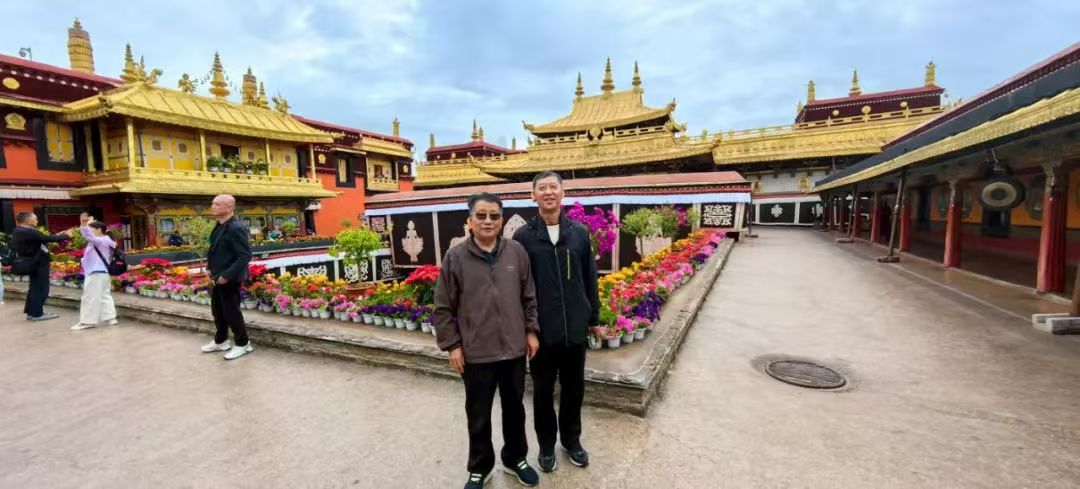

上午时分,我们于大昭寺见证了信徒们的虔诚叩拜,又在布达拉宫广场感受到了祥和喜悦的氛围。进藏圆梦,不仅开阔了眼界、增长了新知,更净化了心灵。真与善、信仰与美的力量,早已在心底悄然扎根。本以为这趟高原之行已足够圆满,未曾想,因导游一句“吉祥圣雪”的推荐,我们又迎来了另一重惊喜。

我与蔺永祥、周杰、徐志勇四位“老扎西”按图索骥,打车一路曲折迂回,最终停在一条幽静的巷口。这里没有临街商铺的喧闹,若不是司机语气笃定,我们几乎要以为走错了地方。刚推开那扇藏式雕花木门,所有疑虑瞬间消散:牦牛标本巍然立于门侧,仿佛仍带着草原的凛冽之风;墙上“卡达DJ”纹样绚烂浓烈,与泛黄的旧照片、文字墙相映成趣。一件件老物件在暖光下泛着温润光泽,仿佛每一件都在低语着藏地的往事。

一位年轻的藏族服务员笑着迎上前来,藏袍随着她的步伐轻轻飘扬。她不时哼唱几句悠扬的藏歌,嗓音清越如山涧溪水,将我们引至一楼包间。入座后,她热情地邀请我们参观阁楼——那里俨然是一座微型的藏文化陈列馆:千年灵芝静卧在玻璃柜中,鹦鹉螺化石烙印着远古的记忆,野牦牛头骨上的每一道纹路,都像在诉说着高原的沧桑。正当我们沉浸其中时,一位身着传统藏装、目光温润的女士缓步走来。服务员轻声介绍:“这是卓玛阿姨,我们店的主人——拥西卓玛。”

卓玛阿姨的笑容,如高原阳光般温暖和煦。她为我们娓娓道来家族的故事:她的公公是西藏第一批大学生,曾受到毛主席、周总理的接见,一生致力于藏汉翻译与民族团结;婆婆是中国第一批女子登山队员,也是电影《攀登者》中“黑牡丹”的原型人物,1975年登顶珠峰的壮举,至今仍令人肃然起敬。卓玛阿姨自己亦多次接受中央电视台、西藏电视台的采访。她告诉我们,开设餐馆的初衷,就是想让来自五湖四海的游客体验藏文化的真诚与快乐。“人生最重要的,是快乐。”她笑着教了我们几句常用藏语。我们现学现卖,用“扎西德勒”“拖吉切”回敬卓玛阿姨。她郑重地从锦盒中请出金刚结和洁白哈达,送给每一位客人。丝帛轻柔,却似有千斤之重——这不只是藏族的礼仪,更是一份沉甸甸的心意与祝福。

待到酥油茶、手抓牛肉、吉祥圣雪、酸萝卜炒肉、糌粑饼等地道藏餐陆续上桌,舌尖又迎来一场盛宴。酥油茶的香醇化解了高原的干燥,藏式调味激荡出独特的风情。我们品美食、聊见闻,时而感叹大昭寺的悠久历史,时而回味布达拉宫的雄伟壮丽,时而感慨卓玛阿姨家族的传奇故事。蓦然惊觉:这一餐,又何止于藏味?更是一场精神与文化的礼赞——其中有藏地的风土人情、家族的传承脉络,更有陌生人之间以真诚相待的温暖。

暮色渐沉,我们告辞出门,才见巷口已排起长队。等候的食客中,有自驾路过被口碑吸引而来的,有千里迢迢慕名而来的,也有经本地朋友力荐专程赶来的。望着那一张张期待的面庞,我忽然想起那句老话:“好酒不怕巷子深。”“吉祥圣雪”隐于深巷,未有华丽的宣传,却凭借地道的风味、深厚的文化底蕴和质朴真诚的心意,让天南地北的食客愿循香而至、觅味而来。

走出巷子,布达拉宫已是灯火璀璨,映亮了夜空。回望那扇静谧的雕花木门,心中暖意涌动。这趟拉萨之行,我们见证了天地的壮美、信仰的崇高,也于一条深巷之中,遇见了一个小店如何以真心酿制一坛“好酒”。谨以此文,为“吉祥圣雪”点赞,更向拥西卓玛致敬——她让我们深信:真正的美好,从不惧深巷幽远。只要心怀真诚,自会飘香万里、知音相逢。

(叶建华:中国作家协会会员,中国化工作家协会副主席兼报告文学委员会主任,《信息早报》原党委书记、总编辑)

责任编辑:万姐

评论